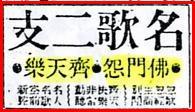

内更详细的广告词有六句:“新腔空前,名人名歌。动听非常,快乐齐天。别开生面,或舞或歌”。可见,《武则天》是有舞蹈和歌唱场面的。至于剧中究竟有多少支歌,音乐是如何铺垫和烘托剧情的,[子夜乐会]国乐团是否参与演奏,因《武则天》演职成员已全部走进了历史,一时三刻无从考证了。早于1935年,是许如辉的音乐年,那年他谱写了中国首部民族交响乐《壮志千秋》、及《还我河山》和《新胡茄十八拍》;另有合奏曲《华夏之风》、《孤楼忆昔》等十来部,两年后的1937年为文明戏《武则天》作曲,无疑是一种别致的音乐创作尝试,对老派文明戏观众而言,看戏时能欣赏音乐歌舞,亦是一种新颖的体验。

后来新发现的我父亲旧手稿中,他提到为文明戏作曲多次,有《刁刘氏》、《武则天》和《武松与潘金莲》,合作者为汪优游、王美玉和王雪艳等,他们均属文明戏鼎盛时期的脊梁,其中的汪优游,字仲贤,因脑袋灵活,戏点子多,能编会演,推新剧、触电影,是中国早期文明戏剧人重中之重。

文明戏,中国戏剧运动中极重要的一章。后来的史家,凡谈话剧的起源,必提文明戏,这已是约定俗成。但文明戏的贡献和内含,绝非话剧的起源这么狭义和单一。我比较接受,文明戏这个剧种(暂且称之为剧种,否则称什么呢?),产生于1900年清末,它在京剧界率先起步,是一批有志于戏剧改革的知识分子自上而下创造出来的艺术形态,于传统京剧,是为了适合社会变革,便于搬演时装戏以招徕不看京剧的观众,所以,斯时把改良京剧称为新剧,这个过程,一直延续到上世纪二十年代。我在《申报》上就见到京剧以“新剧”的名义、打出半版广告以博新式和摩登观众亲睐,读报时还颇为不解,明明是京剧嘛,怎么变新剧了?而以“文明”二字作剧种之名,是清末民初的朝廷和民风所向之往。避草味而致文明,文明社会,文明礼尚,文明学堂……,一时风起云涌,人人拥抱文明,乃至几十年后,姚慕双周柏春兄弟滑稽档的《文明结婚》,对旧时老式结婚繁蓐礼仪的调侃挖苦,依然吓不倒新上海老幼妇孺向往老派文明结婚的崇尚。

关于文明戏的起始,史家并无统一的认定,一说要从1907年欧阳予倩等在日本成立春柳社演出《黑奴吁天记》算起。又一说该从十九世纪末上海改制旧京剧为新剧算起。不管如何,自那时起的十余年后,北方天津竟然跟上,也搞起文明戏来。再查下去,竟又没见北平有多么的热烈,难道天津的京剧比北平声势浩大,改良的意愿浓烈?因笔者不曾在那个时代生活过,更无走南闯北进各地文明戏馆坐坐的悠闲,故无从划定。大概北平拥有四大名旦(梅兰芳、程砚秋、尚小云,)和四大须生(马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯),足可抵御衰落,所向披靡?

再回到1937年的《武则天》,尽管团长王美玉请我父亲为她的新戏作曲,其他创作阵容和演出排场亦不简陋,但文明戏已是强弓之末了;文明戏从无到有到衰败,此时正好35年。当然,文明戏的真正结束,是上世纪六十年代。仍以“武则天”王美玉为例,她在演该剧的同时,还在拍电影《梨花夫人》。过了数月,日本入侵,上海沦成孤岛,文明戏更难生存。王美玉四十年代末才有实力自组通俗话剧团,五十年代初并入上海人艺,六十年代初又脱离,成立上海方言话剧团,演过传统戏《张文祥刺马》、《钱笃召求雨》、《珍珠塔》以及新编方言话剧《三个母亲》。文革开始,方言话剧结束,文明戏再也没能东山再起。

文明戏已进入历史,它对中国戏剧和戏曲的输血,起了无可替代的贡献,比如方言道白和杂唱,提纲挈领式的幕表制表演等。二十年代开始走下坡路,等到三十年代坚守阵地的剧人如王美玉的丈夫——《武则天》编剧王君侠——想为文明戏注入新鲜血液,引进剧本制,导演制以及作曲制,可惜为时已晚,观众热情欠缺。许如辉等外界的介入,并不能力挽颓势,一个戏剧时代要结束,无论怎么挽留,也是阻挡不住的。

现代学者称文明戏为无根之萍,颇有道理。文明戏要摆噱头,摆不过后来的滑稽;念道白,念不过抑扬顿挫西洋色彩的话剧;论说唱,说不过苏州弹词唱不过本滩沪剧。

说文明戏是浮萍草,因为它缺少传统的积累,比如三十年代同期的沪剧,虽然尚在田头山歌阶段,但它凭百年积殿的小调,基本调等说唱元素垫底,唱到电台,唱向剧院,成为一颗跃跃升起的艺术新星。

自二十年代中期起,文明戏开始分化,走向四个方面,一以郑正秋为代表,进入电影圈,迎来中国有声电影新纪元。二为欧阳予倩洪深为代表,话剧大发展,有时触电。三为留守派,这就是王美玉,王雪艳等,转战方言话剧。四为宋掌轻、范青凤、刘谦等大批剧作家进入沪剧、越剧,曲艺界,成为编剧顶梁柱。我父亲许如辉情况比较特殊,他虽然受过文明戏洗礼,也进了沪越滑稽界,但不能算从文明戏直接进入,只能说是与一大批文艺人殊途同归!比如沪剧《妓女泪》,就有文明戏转战沪剧界的创作团队影子。该剧三十年代中后期就有,徐醉梅,宋掌轻分作,后由刘谦编剧,石见作词,许如辉作曲。杨飞飞信口开河说该剧是在一条船上想出来的,是虚构事实,怎么对得起记载凿凿的历史史料?“杨八曲”的叫名,是在许如辉介入作曲之后,1959年之后,这同样有历史书证佐证!

至于宋掌轻老先生与我父亲许如辉的互动,我将藉五十年代他们供职上海爱华沪剧团剧务部时的一次选剧会议上,《少奶奶的扇子》怎么会在众多候选剧目里雀屏中选的来龙去脉,顺作介绍。

总之,在上海,无论其他,单说文明戏对沪剧的贡献,就相当了得。假如沪剧一旦不幸,走向结束,大概只有一种贡献,一个去处,那就是到包容各地方言,提倡九腔十八调的滑稽界去。这与文明戏的输出不一样的,当年是一大批优秀的剧作家走进各个剧种,各种艺术形态,创作了无以计数的优秀剧目。推动剧种的发展究竟靠谁?为有源头活水来,没有好剧本,好编剧,沪剧靠什么出戏出人?而现在的沪剧界,还存几位剧作家可以输出?所以同是输出,影响力不可同日而语,将来也不会如文明戏,有各界别的学者前仆后继地投入研究,此是题外话了。凭为所欲为,信口说白话,就可把沪剧作曲家许如辉的一世心血所有成果鲸吞得精光,沪剧界有如汝金山,杨飞飞等剽窃或出卖人格家伙之高度集中之界,就整人的本领而言,文明戏该甘拜下风,望尘莫及的。就此带住!

(2011-8-8日)